FITとFIPは共に再生可能エネルギーの普及を促進するために導入された制度ですが、何がどのように違うのでしょうか。

FITは「固定価格買取(FIT)制度」であり、2012年に導入されました。この制度により、電力会社は再エネ設備から発電された電気をあらかじめ決められた価格(固定価格)で買い取ることが義務付けられています。

一方で、FITには二つの大きな課題があります。一つは、「賦課金」であり、電力会社が再エネ電気を義務的に買い取ったコストは電気料金に反映され、2021年度の見込みでは総額2.7兆円におよんでいます。

また、固定価格であるため、再エネ発電事業者はいつ発電しても同じ金額で買い取ってもらえるため、電気の需要と供給のバランスが意識されていません。近年では、日照条件の良い日に太陽光発電の発電量が急増して需要を超えてしまうため、一部の再エネで発電された電気が使用されずに捨てられることも増えてきました。

そこで、FIP制度が導入されました。FIPとは「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」の略称であり、再エネの導入が進む欧州などでは、すでに取り入れられている制度です。FIP制度においては、売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せします。

プレミアムは以下のようにして決まります。

プレミアム=基準価格(FIP価格)−参照価格(卸電力市場における期待収入)

基準価格(FIP価格)は再エネ電力が供給される際に必要となる費用を見込んであらかじめ設定されます。

参照価格(卸電力市場における期待収入)は卸電力市場価格で決まります。

現在の卸電力市場価格は再エネ発電量(特に太陽光発電)によって大きく左右されています。日中の天気の良い等、太陽光発電が発電しやすい条件下では卸電力市場価格は大きく下落し、夜に向かって上昇していく傾向が見られます。FIP制度が導入されることで、太陽光発電事業者は蓄電池などを利用して、できる限りピークをずらそうとするインセンティブが働くことになります。

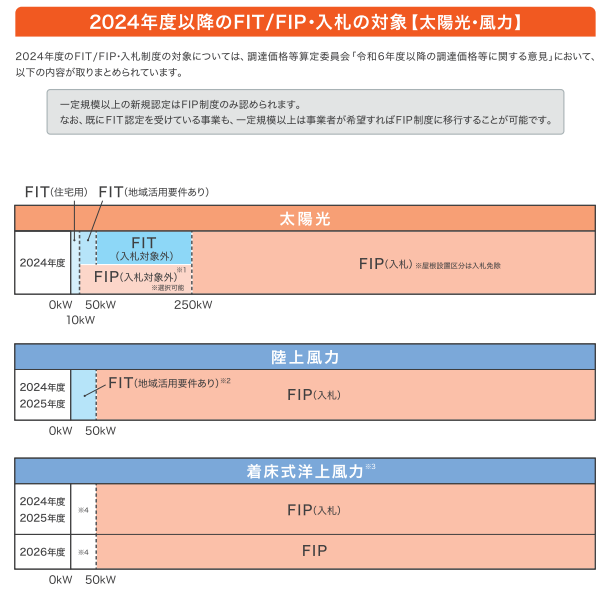

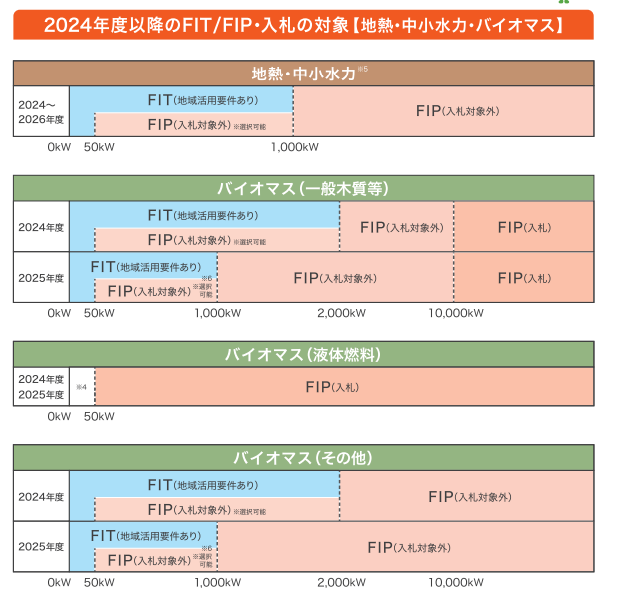

特に大規模な発電事業者はFIT制度が利用できずFIP制度のみが適用されることになります。

制度の趣旨から、おそらく住宅用の太陽光発電に適用されることは当面ないように思われます。

蓄電池を導入するにも大きなコストがかかるため、今後大規模な太陽光発電を始めようとする事業者は何らかの工夫が必要となりそうです。

【出典】

再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート(資源エネルギー庁 2021年8月3日)

FIP制度とは何か?FIT制度との違い(NTT 2023年9月27日)

FIT・FIP制度ガイドブック2024年度版